為什麼基督教在一些國家能不斷增長,在另一些國家卻不斷衰落?

在20世紀大部分的時間裡,社會科學家運用所謂世俗化的論點來回答這個問題,他們的理論是:科學、科技和教育將導致基督教在社會裡的影響力下降。

而近期,一些學者認為,原因其實在於財富的積累。他們相信日益富裕使人們不必尋求更高的力量來提供他們日常所需。換句話說,富裕與無神論有直接的關聯。

在本月發表於《宗教社會學》(Sociology of Religion)雜誌上一篇經過同行評審的研究中,我與合著者挑戰了“教育和富裕導致基督教衰落”的論點。

根據我們對全球166個國家在2010年至2020年間進行的抽樣統計分析,我們發現,決定基督教活力的最重要因素,是政府透過國家法律和政策給予基督教官方支持的程度。然而,作用的方式與許多火熱的基督徒所以為的不一樣。

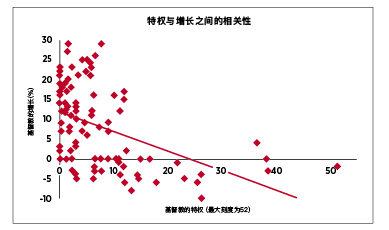

伴隨著政府對基督教的支持度增加,基督徒的總人數顯著地 減少 。即使考量裡包含其他可能使基督教增長的因素,如整體人口成長的趨勢,這種現象仍然存在。

我們承認,我們的研究方法 和資料無法反映對基督徒而言非常重要的因素——聖靈的工作——然而,我們對現有數據的大量統計測試表明,國家賦予的基督教特權與基督教衰落之間的關係是「因果關係(causal relation)」,而不僅僅是「相關關係(correlation)」。

我們的研究指出和「基督教活力」相關的三種不同悖論:多元化的悖論、特權的悖論,和迫害的悖論。

1. 多元化的悖論

許多基督徒認為,讓基督教興旺的最佳方式是將所有其他宗教拒之門外。然而,諷刺的是,讓基督教興旺的國家,往往是基督教必須與其他信仰平等競爭的國家。

也許能解釋此種現象最好的方式是亞當·斯密最重要的著作《國富論》。這位著名經濟學家認為,正如市場經濟能藉由迫使企業爭奪市場占有率來刺激企業之間的競爭、創新和活力一樣,沒有受到監控的宗教市場也能對信仰組織產生同樣的影響。

正如鐵磨鐵那樣,競爭磨練宗教。多元化的背景迫使基督徒努力為他們的信仰提出最好的論述(其他宗教傳統也會被迫這樣做)。而要做到這一點,會使得基督徒必須深入理解自己的信仰,在思想市場上捍衛自己。

我們的研究發現,隨著一個國家對多元文化的努力增加,其信仰基督教的人數也會隨之增加。在基督徒增長最快的10個國家中,有7個國家對基督教提供極低的官方支持度,或甚至毫無支持。矛盾之處在於,基督教反而是在必須自食其力時表現得最好。

多元化的悖論呈現在基督教發展得最快的兩個世界區域:亞洲和非洲。

基督教在過去一個世紀增長最強勁的區域是亞洲,亞洲基督徒的增長率是人口的兩倍。當我們看到亞洲只有一個基督教占多數的國家(菲律賓)時,基督教在亞洲的爆炸性增長就更加顯著了。

我們應如何解釋這個悖論呢?與歐洲相反,基督教在亞洲國家未曾得到來自國家政府的優惠待遇,而這ㄧ實際狀況仍引領至基督教驚人的增長率。基督教信仰在體制上沒有依附於國家政權,而這實際上對它的成長及活力有所助益。

以韓國為例,在一個世紀內,韓國已從一個缺乏基督教的國家,成長為基督教最大的出口國之一。韓國目前是全世界派遣宣教士數量第二多的國家,僅次於美國。

這個例子很好地顯明多元化的悖論。由於韓國不是個基督教國家,基督教沒有享受國家政權的特殊優惠。事實上,韓國的基督教曾遭受日本殖民統治的殘酷迫害,在殖民期間,教會被強行關閉,財產被沒收。確實,在韓國歷史中,教會在貧困、戰爭、獨裁統治和國家危機中堅持了下來。

自第二次世界大戰以來,韓國基督教呈現倍數增長,建造了數以萬間教會,神學院每年培育數萬名畢業生。今天,韓國全國大約有三分之一的人口是基督徒。

非洲則是基督教蓬勃增長的另一個區域,特別是最近幾十年。今天,非洲有接近7億名基督徒,就人口數量而言,非洲是世界上最基督教的洲。事實上,上列圖表裡有10個2010至2020年基督徒人數增長最快的國家位於非洲撒哈拉以南的地區。

基督教在非洲有所進展,並不是因為它享有來自國家的特權地位,而是因為它必須與其他傳統信仰在公平競爭的環境中競爭。在基督教顯著增長的國家中,只有一個國家,坦桑尼亞,其官方對基督教的支持度接近全球的平均水準。在其餘情況下(包括排名中等的肯亞和贊比亞),國家對基督教的支持度都低於——通常是遠低於——全球的平均水準。

簡而言之,基督教在非洲和在亞洲一樣,其興旺的理由並不是 因為它得到國家的支持,而是因為它 沒有得到 支持。

2. 特權的悖論

世界上基督教人數下降最快的10個國家中,有9個國家為基督教提供中等或高度的官方支持。宗教之間的競爭會激發基督教的生命力,而國家對基督教的偏袒則無意中抑制了它的生命力。

當基督徒覺得受到來自少數宗教的威脅時,他們可能會期待國家在競爭關係中扶他們一把。這些優惠可能包括國家為基督教事工提供金援、賦予基督教聯繫國家機構的特權、以及讓基督教免於一些國家對宗教團體的管制。然而,矛盾的是,根據我們的數據,國家以這些方式優惠基督教,最終並沒有為教會帶來幫助。

當基督徒試圖得到國家的青睞以維持他們的特惠待遇時,他們從他們的使命上分心了,因為他們將精神放在凱撒的事物上,而不是上帝的事物上。

是的,受到國家青睞的教會可以利用其特惠地位對社會某些部份施加影響力(帶來改變);然而,這主要是透過儀式/制度和象徵意義——基督教成為公民宗教(Civil Religion)——而不是透過人們真實熱枕的靈命。也因此,國家所支持的教會往往會失去其靈命的實質——而這正是那些實踐信仰的人認為最有價值的東西——並導致基督徒離開教會。

有趣的是,一些研究甚至表明,擁有國家支持的教會的宣教士, 效率低於 那些沒有國家支持的教會所差派的宣教士。

宗教學者早已注意到,世俗化最為強烈的地方為西方國家,特別是在歐洲,過去曾經有好幾個世紀,教會在歐洲人的生活裡扮演重要的角色。但如今,許多民意調查 記錄了 這一地區的信仰和宗教活動參與的比例都相對 薄弱。

歐洲是世界上最世俗化的地區,也是最富有的地區,這導致許多人認為富裕和基督教的衰落之間存在因果關係。

我們的研究卻認為,歐洲的世俗化主要源於國家對基督教的廣泛支持。

例如,在英國,法律將英國教會確立為國家教會,將基督教確立為國教,並賦予其他宗教群體所沒有的特權。在斯堪地納維亞(Scandinavia)的新教國家中也出現基督教衰落的現象,在這些地區,教會與國家的關係一直有顯著的特權(包括過去曾有國家的資金補助)。例如,瑞典教會(Church of Sweden)與國家政權間關係密切(政教已在2000年分離),瑞典國王擔任教會最高領袖,並由政府任命主教。

在天主教佔多數的國家也可以看到類似的模式。在20世紀大部分的時間裡,葡萄牙、西班牙、比利時和意大利給予羅馬天主教會大力的支持,並在家庭法、宗教廣播、稅收政策和教育等領域主動式地歧視非天主教徒。雖然在歐洲許多地區,這些國家的天主教特權已經削弱,但在一些重要的方面,宗教之間的競爭環境仍然不平衡,特別是對新宗教運動設立障礙這一方面。

在以東正教為主的國家,政治特權與基督教衰落之間的關係最為密切。例如,俄羅斯向俄羅斯東正教提供許多特權:資助聖地、賦予和國家機構溝通的門道、以及宗教事務自主權。同時,政府向東正教的競爭對手施加限制,包括拒絕發放簽證給外國神職人員、驅逐其他宗教的宣教士、拒絕賦予土地擁有權。像俄羅斯這樣的東正教國家 最有可能 將教會和國家結合在一起。

這樣的結果便是,歐洲的教會不用擔心自己需要在平等競爭的環境中與其他宗教對手競爭。這些教會變得昏昏欲睡,因為他們能倚靠國家來維持生計。

在基督教世界中,這些國家的教會出席率仍然是最低的,儘管絕大多數公民保留其官方教會的會員身份。歐洲教會承擔的功能主要是在各種宗教儀式方面,但在人民的日常生活中卻很少發揮作用。華麗的大教堂的設計主要是為了歡迎數以百計的人,但平常日子的主日崇拜卻只有寥寥可數的信徒參加。

簡而言之,歐洲基督教的衰落恰恰是因為有國家的支持。

3. 迫害的悖論

在第二世紀,初代教會教父特土良(Tertullian)曾得出驚人的結論:「殉道者的鮮血是教會的種子。」我們的研究驚異地發現,敵對基督教的歧視環境一般不會削弱基督教,在某些情況下,迫害甚至能使教會更堅强。

就像健康的宗教競爭,宗教迫害——出於完全不同的原因——不允許基督徒舒適的活著。當然,在某些情況下,宗教迫害極大的傷害了基督教,例如7世紀的北非、17世紀的日本、20世紀的阿爾巴尼亞和現代的伊拉克。然而,在許多其他歧視和迫害的處境下(沒有種族滅絕等級的暴力),教會出乎意料地——不僅持續存在,而且在某些情況下,甚至繁榮昌盛。

在這些環境中,基督徒視信仰為其力量的泉源,而這樣的敬虔吸引了教外的人。

在世界各地,數以萬計的基督徒生活在高度迫害的國家中。即便如此,基督教持續表現出非凡的韌性,就像活在凱撒劍下的初代教會。

今天,基督教在某些穆斯林國家——如伊朗和阿富汗——等基督信仰受到高度迫害國家裡迅速成長著。「敞開的門(Open Doors)」每年根據基督徒受逼迫的程度將全世界的國家排名,伊朗被 列在 基督徒處境最困難的國家第八名,程度是「極端」迫害。在這個伊斯蘭教國裡,政府禁止人們從伊斯蘭教皈依基督、囚禁傳揚基督教的人,並逮捕參與地下教會或印刷、分發基督教文獻的人。

然而,儘管政府威脅、施壓和脅迫基督徒,伊朗的教會在歸信基督方面已成為世界上增長最快的教會之一。 雖然很難確切地知道伊朗有多少基督徒,因爲多數人害怕受到迫害而不揭露他們的信仰,但調查數據估計伊朗可能有多達100萬名基督徒。基督信仰在伊朗驚人的增長速度使伊朗政府的決策者擔心基督教威脅到這個伊斯蘭教國家的根基。

伊朗東部的鄰國阿富汗也出現類似的情況。Open Doors將該國列為基督徒受迫害第二名的地方,僅次於朝鮮。和伊朗一樣,在阿富汗,伊斯蘭教信徒皈依基督教是違法的,這樣做的人將面臨監禁、暴力甚至死亡。基督徒不僅面臨來自伊斯蘭政府的迫害,也遭受來自伊斯蘭好戰分子針對少數宗教的攻擊。阿富汗的基督教社區已遭受數十年戰爭的摧殘。

要確切地知道阿富汗的基督徒人數是不可能的。然而,現有的證據表明,基督教在那裡持續增長,由地下教會支撐著,儘管基督徒面臨廣泛和強烈的壓制。一些調查表示,基督教甚至已在阿富汗的精英和該國議會成員中蔓延開來。一個公開的例子是,阿富汗前第一夫人魯拉·加尼(Rula Ghani)是來自黎巴嫩的馬龍派基督徒。

在穆斯林世界外,世界上最大的受迫害教會——中國教會——經歷了初代教會在凱撒劍下的相同經歷:倍數的增長。

在中國共產黨統治的前三十年裡,教會遭受到嚴重的迫害,尤其在1966至1976年文化大革命時期。這場運動由毛澤東發起,旨在透過對包括宗教在內的敵人發動鬥爭來維護中國的共產主義。在此期間,數十萬基督徒淪亡,包括天主教徒和新教基督徒。

然而,基督教透過地下教會的方式持續存在。令人驚訝的是,直到文化大革命結束,新教基督徒仍能有相當大的增長。宗教社會學家楊鳳剛指出,自1950年以來,新教人數增長了23倍。在中國接近15億的人口中,至少有5%的人信奉基督教。

楊鳳剛預測,未來幾年,這一比例將倍增,到2030年,中國基督徒的數量將比任何其他國家都多。到了2050年,中國甚至可能有一半人是基督徒。

隨著中國共產黨持續擴大鎮壓宗教團體的規模,未來幾年可能會證實這些預測過於樂觀。但是,中國的鎮壓不可能完全遏制基督教的增長。

簡而言之,政治特權的誘惑——而不是政府對教會的迫害或威脅——對基督信仰而言似乎是更大的障礙。

給基督教的功課

這幾點悖論對世界各地的基督教社群有著重要的意義。

在歐洲,匈牙利、意大利、波蘭、斯洛維尼亞、法國、奧地利、義大利、德國、荷蘭和瑞士的政治家及政黨曾呼籲要深化基督教與其政府之間的關係。一些成功的政治家將自己定位為基督教的捍衛者,因為他們對抗著外來、威脅到本國基督教的伊斯蘭信仰。

在許多時機下,右派民粹主義政黨已證明他們有能力增加選票比例,且部分原因來自於他們在捍衛「基督教國家」。如果這種趨勢持續下去,我想我們能預見基督教在歐洲進一步的腐蝕和衰落。

而在大西洋另一端也能看到類似的故事。美國的基督教——尤其是福音派運動,今天正處於一個非常不穩定的十字路口。

雖然美國與歐洲不同,沒有國家官方對基督教的支持,但這並不意味著基督教沒有與國家糾纏在一起。隨著基督教與美國黨派政治日益交織的關係,美國的基督信仰經歷了長達數十年的衰落——這一趨勢在一些學術研究中 得到了證實 。

在過去30年間,沒有隸屬於任何宗教的美國人數量急劇 增加 ,從1991年的6%增加到今天的23%,儘管在此期間,美國人口整體上經歷了顯著的成長。我們的論點是,沒有持任何宗教信仰的人數的上升,部分歸功於基督徒試圖得到國家政權的青睞(有時還真的得到了)。

保守派基督徒在1970年代開始參與政治,以對抗「基督教價值觀」在美國社會所受到的侵蝕,以及為要「幫上帝把美國 奪回來 」。為此,他們捲入了黨派政治。

然而,這種將宗教和政治交織在一起的方式使人們厭惡 基督教,認為基督教信仰支持著某種他們個人所不認同的政治。因此,政治化後的基督教一方面確實能夠吸引到一群越來越狹窄的群體,另一方面又使自由派和溫和派的人離開教會。

將政治神聖化的現象表明,美國可能正在走上與其歐洲夥伴一樣的道路。對關心此趨勢的基督徒來說,好消息是,如果我們的研究和分析正確,我們仍有可能扭轉社會世俗化的趨勢。

但這將要求宗教躲避國家特權/特惠的誘惑,也不要視宗教競爭為一種威脅而拒之門外。這種做法並沒有要求基督徒脫離公眾生活或完全放棄政治,然而,它強烈警告基督徒不要把任何政黨、政治意識形態或國家等同於上帝的計劃。

我們的研究表明,基督教社群恢復福音見證的最好方法正是拒絕尋求政治特權,認識到這種追求不符合耶穌的教導。當基督徒如此行時,他們向世界表明,他們確實堅信基督給予的承諾——任何權勢(天上的和地上的)都不能勝過、擊敗祂的教會。拒絕政治特權將使基督徒更加依賴聖靈,倚靠祂的力量打開人們的心接受福音。

尼萊·賽亞(Nilay Saiya)是新加坡南洋理工大學公共政策和全球事務助理教授。 他是《和平的武器:宗教自由如何打擊恐怖主義》(劍橋大學出版社,2018年)的作者。

Speaking Out是《今日基督教》的嘉賓意見專欄(與社論不同),不一定代表本刊的意見。

翻譯:元鵬、吳京寧/校編:Yiting Tsai

Annual & Monthly subscriptions available.

- Print & Digital Issues of CT magazine

- Complete access to every article on ChristianityToday.com

- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives

- Member-only special issues

- Learn more

Read These Next

- Trending

While we pray for peace, we need moral clarity about this war.

While we pray for peace, we need moral clarity about this war. - From the Magazine

We’ve got little information on Jesus’ appearance and personality. But that’s the way God designed it.españolFrançais

We’ve got little information on Jesus’ appearance and personality. But that’s the way God designed it.españolFrançais - Editor's Pick

Helping marine biodiversity flourish is a means of participating in God’s work, says an Indonesian theologian.

Helping marine biodiversity flourish is a means of participating in God’s work, says an Indonesian theologian.