这篇文章改编自罗素·摩尔(Russell Moore)的时事通讯。 请点击这里订阅。

道德心理学家乔纳森·海特(Jonathan Haidt)本周在《大西洋》杂志上写道,我们现在都生活在巴别塔的另一边。

海特是一个无神论者,他说的当然不是指字面上的意思。 这个比喻指向了美国在文化上分裂成的部落派别,海特认为其在2009年达到了临界点,当时Facebook率先推出了 “点赞”按钮,Twitter也增加了转发功能。

虽然文化战争一直存在,但这些技术的发展鼓励了琐碎性、暴民心理,以及日常愤怒的可能性,这是前所未有的。

对海特来说,这种陷入巴别塔的情况并不意味着一场 新的 文化战争,而是一种 不同类型的 文化战争——其目标不是对方的人,而是己方中对于对方的观点(甚至是他们的人性)表示同情的那些人。

以制作疯传内容为目标的政治、文化或宗教极端分子将“自己团队中的异议者或细致全面的思考者”作为目标,确保基于妥协和共识的民主机制“陷入停滞”。

同时,海特认为,这种由愤怒驱动、强化的疯传性解释了为什么我们的机制“在整体上变得更愚蠢”,因为 “社交媒体向他们的成员灌输了一种长期的恐惧,使他们害怕被飞镖击中。” 这使得话语权被极少数的极端主义挑衅者控制——他们一直在寻找“叛徒”、“卡伦(Karen)”或“异端”来铲除。

海特的比喻可能比他意识到的更有针对性。 毕竟,巴别不仅仅是一个导致分裂和混乱的技术成就。 它植根于两种驱动力——这也是我们目前所浸淫其中的愤怒文化的背后原因。

其中之一,是对个人荣耀和名声的渴望,巴别的建造者说:“来吧!我们要建造一座城和一座塔,塔顶通天,为要传扬我们的名,免得我们分散在全地上。”(创11:4)

在任何一天,我们都可以看到这种动力在人们身上起作用,他们认为建立个人“品牌”的唯一途径,是攻击他们认为更重要的人,或者说一些足以吸引支持者和反对者双方暴徒的骇人听闻的话。

另一个驱动力是自我保护的愿望。 建造者们说,这座塔是必要的,因为要“免得我们分散在全地上”(第4节)。 需要这种技术来防止生存威胁。

那么,在这个巴别后的世界里,基督徒的姿态应该是什么?

詹姆斯·戴维森·亨特(James Davison Hunter)十多年前就警告说,美国福音派“文化战争”的大部分参与是基于一种高度的“怨恨情绪”(ressentiment)。 他说,这超出了反感的范围,包括愤怒、嫉妒、憎恨、暴怒和报复的组合——其中伤害感和焦虑感成为该群体身份的关键。

通常情况下,这种由焦虑引发的愤怒和报复,不是与对具体政策结果的恐惧联系在一起,而是与一种更原始的、更类似于初中生的恐惧感联系在一起:对羞辱的恐惧。 这感觉就像一种死亡——那种让人暴露在外面的世界中并被嘲笑的死亡。

在亨特看来,当该群体拥有一种特权感时——更多的尊重、更大的权力、多数人的地位——怨恨情绪的姿态就会加剧。 他警告说,这种姿态是一种政治心理,表现为“谴责和诋毁敌人,努力征服和支配那些应受谴责的人”。

老杰瑞·法威尔(Jerry Falwell Sr)将他的政治运动命名为“道德多数派”(the Moral Majority),这不是巧合。 这种观点追溯到理查德·尼克松的“沉默的大多数”(silent majority),即认为大多数美国人希望拥有与保守的福音派相同的价值观,却被无视多数人意愿施行统治的沿海自由主义精英阻挠。

通常情况下,美国生活中最有争议的方面集中在“谁在试图把美国从我们身边夺走?”——无论是冲破边界的移民大篷车、想象中的美国精英们制造全球大瘟疫以便用疫苗来控制人口,还是指称崇拜撒旦的恋童癖团伙占据了政府的最高层。

阿曼达·里普利(Amanda Ripley)在她的《高度冲突》(High Conflict)》一书中写道,每当我们的大脑对事件进行了 “急速评估,并试图将其纳入我们对世界的理解模式”时,羞辱感就会发生。 但这还不够。 她指出,“要感到被压低,我们首先得把自己看作是属于高处的。”

为了说明这一点,里普利指出她仅有的一次打高尔夫球的经历,当时她一次又一次地错过球。 她说,她嘲笑自己,但并不感到羞辱,因为擅长高尔夫不是[她]身份的一部分”。 然而,如果世界知名的高尔夫球手老虎·伍兹(Tiger Woods)也有同样的表现,他就会感到羞辱,特别是如果他的失误在广大电视观众面前被拍到。

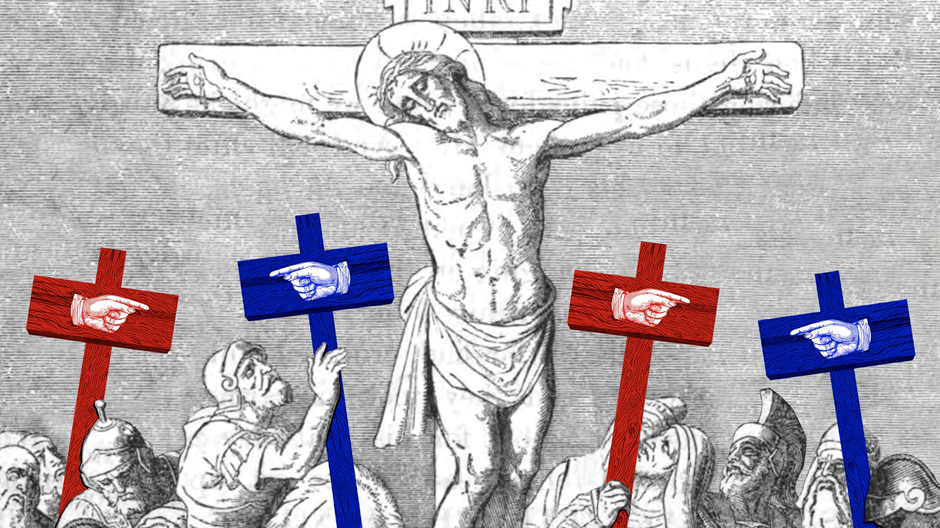

然而,十字架是完全不同的。 正如弗莱明·拉特利奇(Fleming Rutledge)在她的权威性著作《耶稣十架受难记》(The Crucifixion)中指出的那样,对于罗马帝国来说,没有什么做法,比把那些反对其统治的人钉十字架,更能羞辱人和显示其统治权威了。

十字架不仅结束了一个人的生命,而且是以最嘲讽的方式做到的——放大了凯撒对在木桩上痛苦喘息的人的统治。 罗马士兵站在周围,人群在愤怒和笑声中尖叫,受难日(Good Friday)看起来就像巴别塔的胜利,就连被钉在十字架上的王头上都有多种语言的标志。

然而,当耶稣谈到这种向下的轨迹时,是把它看作他将被“举起”、并“吸引万人来归我”(约12:32)的方式。 这不仅与那些寻求扩大自己名声的人形成对比——例如,凯撒就不希望自己的统治有竞争对手——而且与那些寻求自我保护的人形成对比,例如门徒就因恐惧而逃跑。

只有被钉在十字架上的基督,神的代罪羔羊,被他父神的复活大能证为无罪,才能在五旬节以一种扭转巴别的方式浇灌下圣灵。

但是,复活和升天并不是对耶稣十架受难的一种化解。 相反,它们是对耶稣所宣示的通过失败而得胜、通过软弱来彰显大能的一种延续。 正如新约学者理查德·海斯(Richard Hays)曾经指出的那样,耶稣复活后没有向彼拉多或凯撒或希律显现。 那么做将不过是为自己平反、赢得一场争论,而不是拯救世界。

相反,正如路加所说,耶稣“将自己活活的显现”(徒1:3)给他所拣选的人做见证。 这是因为,耶稣的国度不是通过怨恨和不满,而是通过那些用真诚和真理,甚至是牺牲自己的生命为他作证的人来推进。 像这样的征服——通过“羔羊的血和自己所见证的道”(启12:11)——就是胜利的样子,特别是当人们看到敌人到底是谁时。

专家告诉我们,预计未来几年的情况会比前几年更糟糕。 那些试图通过利用恐惧和愤怒为自己扬名的人将继续在这方面做得更变本加厉。 他们不会缺少观众,后者认为,他们与毁灭之间的唯一障碍就是不得不有的大量的戏剧化的愤怒。

文化战争和愤怒周期可能会刺激收视率、点击率和筹款呼吁,但它们不能使罪人与圣洁的上帝和解。 他们不能使一个四分五裂的民族重新团结起来。 从长远来看,它们甚至不能使我们不那么害怕。

耶稣受难日应该提醒我们,作为基督徒,给一个已经被自己耗尽的文化增加更多的愤慨和怒气,是不符合神所定义的祂的智慧和力量的。 建造巴别塔不能帮助我们,只有背负十字架才能。

罗素·摩尔(Russell Moore)领导《今日基督教》的公共神学项目。

翻译:吴京宁

Annual & Monthly subscriptions available.

- Print & Digital Issues of CT magazine

- Complete access to every article on ChristianityToday.com

- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives

- Member-only special issues

- Learn more

Read These Next

- Trending

While we pray for peace, we need moral clarity about this war.

While we pray for peace, we need moral clarity about this war. - From the Magazine

A Christian reconciliation group in Israel and Palestine warned that war would come. Now the war threatens their relevance.العربيةFrançais

A Christian reconciliation group in Israel and Palestine warned that war would come. Now the war threatens their relevance.العربيةFrançais - Editor's Pick

Leader explains why the movement is seeing its biggest membership bump in 30 years and its mission for the years ahead.

Leader explains why the movement is seeing its biggest membership bump in 30 years and its mission for the years ahead.