中國基督新教誕生於19世紀中國人與歐美宣教士的互動之中。那是一個以英國和美國的商業和軍事力量擴張為標誌的時代。鴉片戰爭(1839-1842和1856-1860年)后,英國成功地迫使中國向西方和新教宣教士開放。在夏威夷併入美國和菲律賓獨立之前,英國在北美洲進行了領土擴張。這種擴張伴隨着經濟的快速發展,對勞工產生了巨大的需求。奴隸制在英國(1807年)和美國(1863年)的廢除更加劇了全球對廉價勞動力的需求。

這些歷史的發展部分解釋了散居華人人口增長和更多華人移民到美國和加拿大的原因。從16世紀到18世紀,在亞洲的西班牙、葡萄牙和荷蘭殖民地,華人移民雖然不容忽視,但人口並不多。而在英國擴張期間,散居華人人口迅速增長。來自中國的勞工對北美西部的發展至關重要。加州的大部分農業以及美國和加拿大的鐵路都是由來自中國的華人合同工建立和建造的。

英美列強撬開了中國的大門,也為福音的傳播和基督教文化的提升開了一扇門,這是大多數的英美基督徒樂見其成的。另一方面,為消除奴隸制和人口販賣而鬥爭的廢奴主義者則看到了在全球分享自由和平等的福音的新機會。

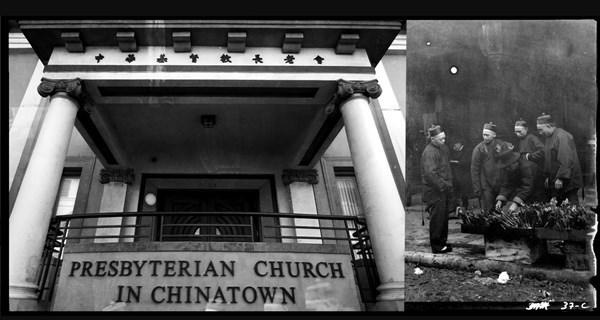

1850年代,當華人移民開始大量湧入美國時,西方新教在中國的傳教活動還只是限於香港和五個條約港口。美國的宣教機構在華人移民浪潮中看到了一個機會——如果這些華人移民中的一些人能信主,就可以建立一個跨太平洋的華人基督徒網絡,這對基督教在美國的發展也是有利的。1853年,四名華人基督徒商人創建了北美第一間華人教會,就是今天位於舊金山唐人街的三藩市中華基督教長老會。但是早在這間教會創建之前,就出現了華人教會發展壯大的障礙,而這些障礙決定性地塑造了美國華人教會的很多特徵。

首先,來到美國的中國移民幾乎一下船就立刻面臨敵視。與歐洲移民一樣,第一批中國移民是一些有冒險精神的人,他們在1849年加州淘金的消息傳到中國后,看到通過採礦或商業致富的機會。但在1852年,加州通過了歧視性的稅收法,後來,該州還試圖將華人趕出礦區及阻止華人移民。

來自華人社團的抗議沒能阻止日益增長的敵意——抗議者包括一名自稱是已歸化的公民的基督徒商人、唐餐館老闆袁生(Norman Asing)。即使有宣教士和宣教機構倡導接納華人移民,也無法阻止美國(以及後來的加拿大)政府在19世紀末和20世紀初通過針對華人的歧視性的移民和歸化法。

第二,中國移民的流動性大,居住的地域分散,且以男性為主,這使得他們幾乎不可能形成穩定的信仰團體。在1850和1860年代尤其如此。當時大多數華人都在散佈於美國西部的礦區工作。隨着礦場的枯竭,許多人在礦區鄰近的小城鎮定居。一些人開辦了製鞋和雪茄公司,另一些人則從事家政服務。

左:創建於1853年的三藩市中華基督教長老會;右:1896-1906年間舊金山唐人街的花店

1860年代,中央太平洋鐵路的建設帶來了新一波的合同制華工。許多華人後來在加拿大、美國南部和東北部的鐵路建設中工作。一些白人教會通過語言學校接觸到他們的華人新鄰居。然而,由於文化和語言的障礙,以及華人工作的短暫和經常遷移,教會無法留住這些華工。1854年,曾經有人嘗試在加州薩克拉門托建立一個華人浸信會,但這個計劃很快就被放棄了。即使是舊金山的長老教會——當時北美唯一的獨立華人基督教會,到1860年也變得半死不活了。

然而,進入1870年代,一系列的事件催生了北美的華人教會。到1870年,華人移民人口幾乎翻了一番,達到6萬3千人,到1880年接近10萬5千人。對華人的敵意也加強了,他們被指責造成了1870年代美國西部的經濟衰退。由於缺乏公民身份所帶來的法律保護,華人被趕出了採礦的城鎮,許多人被殺害。當他們逃到唐人街的飛地時,他們創造了與主流社會隔離的城市貧民窟。在重建南方的反彈推動下,反華運動迅速發展成為一場全國性運動,導致1882年、1892年和1902年美國通過了排華法案及其延長法案。

在這一時期,美國宣教機構重新努力建立和支持華人基督教社區。從1868年開始,衛理公會、公理會、浸信會和聖公會的宣教士和華人牧師被派往舊金山的唐人街宣教。不久之後,女宣教士伴隨他們到華人社區建立了英語學校、社區中心和婦女救助院。

一些白人宣教士因無畏地倡導華人的權利而廣為人知。斯皮爾(William Speer,1822-1904)不僅幫助華人基督徒在舊金山建立了中國長老教會,而且還在加州的檔案中留下了重要的證詞,為遭受基於種族偏見的歧視的華人辯護。他的繼任者魯米斯(Augustus W. Loomis,1816-1891)、康迪(Ira M. Condit,1833-1915)和卡麥龍(Donaldina Cameron,1869-1968)都作為北美華人的支持者留下了重要遺產。基順(Otis Gibson,1825-1889)是一位堅定不移的華人盟友,他開創了衛理公會的華人事工,為新教倡導種族正義定下了基調。公理會的龐德(William C. Pond ,1830-1925)得到了持廢奴主義立場的美國宣教士協會的支持。他和華人公理會的牧師們都充滿熱情地宣揚人類平等的福音。這些宣教士和華人基督徒領袖共同為華人基督徒社區提供了穩定的環境,並引來一些美國基督教宗派的關注和支持。

最早一批信主的華人顯然受到廢奴主義者的啟發,被基督福音所包含的平等主義所吸引。1875年,在舊金山中華基督教循道會周年慶典上的一次演講中,時瑪(Ma See)將基督教關於造物主的觀念與華人的權利聯繫起來:“如果這個世界是由一位獨一而普世的上帝創造的;如果這個世界屬於上帝;如果人因皆為上帝所造而平等;如果所有人都來自一個家庭;如果這些都是真的——實際上也確實是,那麼華人當然有權利來到美國這片土地,並在其中佔一席之地,就像任何其它國家的移民一樣。”

早期的華人基督徒還刻意區分了他們認為是真正的和虛假的基督教。李恩富(Yan Phou Lee)在發表於《北美評論》(1887年)的一篇文章中指出,當 “數年前華人受到迫害時,當他們被無情地驅趕和謀殺時,我至少有足夠的智力能分辨這些暴行不是真正的基督徒所為;那些冒着自己生命的危險去保護華人的人都是基督徒”。

雖然白人宣教士被指責有“種族家長作風”的問題(這樣的指責往往也是對的),但是他們是抗議反亞裔暴力並與排他性和歧視性的立法作鬥爭的少數美國人中的一部分。儘管他們的努力沒有成功,他們仍然展現了一種后千禧年主義的熱忱,使公開見證信仰成為基督徒忠於上帝的不可磨滅的標誌。儘管華人基督徒與白人宣教士的合作有不平等的成分,但他們接受了一種將個人與上帝的聯結與社會和政治的參與結合起來的屬靈傳統。帶着提升種族平等和救贖國家的共同異象,白人宣教士和華人基督徒攜手建立了一個基督教跨國網絡。

Timothy Tseng是校際基督徒團契(InterVarsity Christian Fellowship)研究生和教師事工的太平洋地區主任及伯克萊新學院(New College Berkeley)總幹事。他曾擔任過神學院教授、非營利組織的創始人和牧師。他的博士論文的題目是:“觸手可及的事工:美國主流新教種族意識形態中的亞裔美國人,1882-1952年”。

翻譯:Sean Cheng

Annual & Monthly subscriptions available.

- Print & Digital Issues of CT magazine

- Complete access to every article on ChristianityToday.com

- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives

- Member-only special issues

- Learn more

Read These Next

- Trending

While we pray for peace, we need moral clarity about this war.

While we pray for peace, we need moral clarity about this war. - From the Magazine

As my doubts about his teachings grew, so did a secret fascination with Jesus.

As my doubts about his teachings grew, so did a secret fascination with Jesus. - Editor's Pick

The Grammy-winning artist was found dead at her home in Nashville at age 47.

The Grammy-winning artist was found dead at her home in Nashville at age 47.