我认为,许多人读“好撒玛利亚人”这个寓言时,潜在地认为它传递的基本信息是“面对那些悲惨的人时,别当个混蛋。”

主日学的故事图片在我们的脑海中展开。一个无辜的可怜人惨遭殴打,任何有道德的人都会感到震惊。祭司和利未人看到了他,从路的另一边走过。他们冷酷无情的行为让我们大吃一惊。这肯定不是任何一个正直的人会做的事!他们怎么忍心让这个可怜的人躺在路边?我们天马行空地把自己代入故事中,扮演着好撒玛利亚人的角色,确信这种事如果发生在我们日常生活中,我们肯定会做正确的事。

但在我的亲身经历中,这个故事的结局却截然不同。

当时,我正开车返回位于东非国家布隆迪(Burundi)内陆农村的家,我在那里以宣教士医生的身份生活和工作。在过去的几天里,我经历了一场马拉松式的高压跨文化和多语言会议,会议的主题是我们医学院的国际认证。在为三个小时的返家车程做准备时,我已精疲力尽。我只想见到我的家人,和他们分享副驾驶座地板上的外带食物。

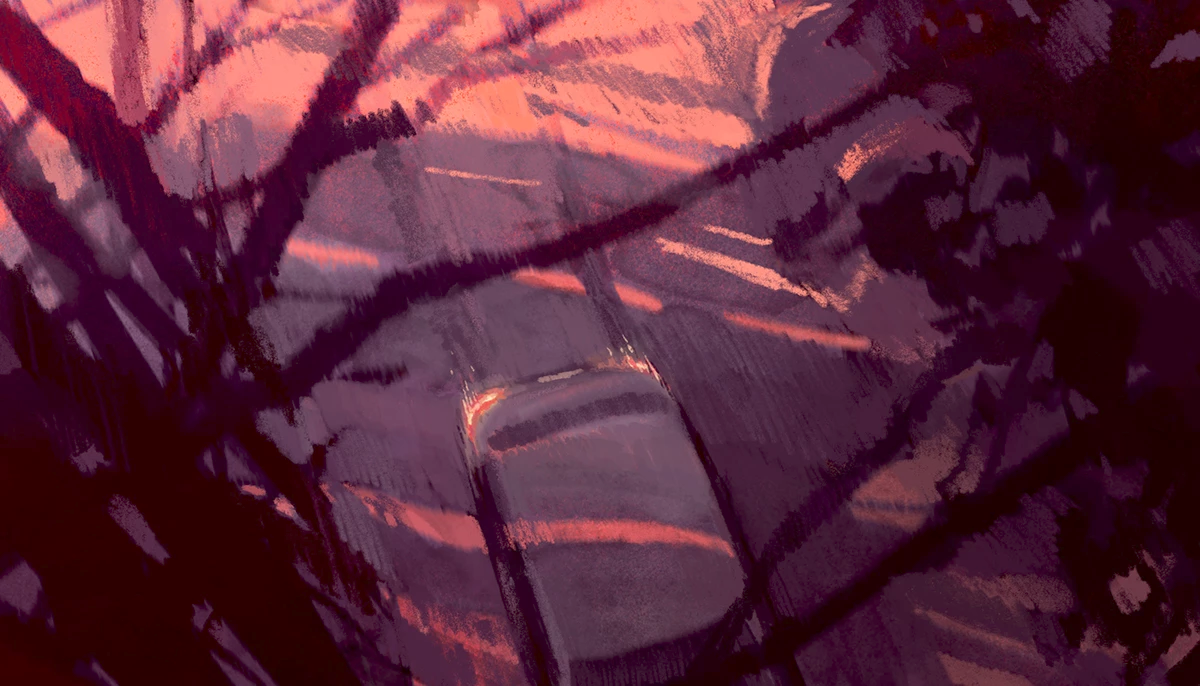

我的车在两旁长满香蕉和棕榈果树的狭窄山路上蜿蜒前进。在我住在这里的最初几年里,这段危险的旅途——陡峭的高低落差和有限的视野让我恐惧,但现在,这已是司空见惯的事了。我一边开车,一边祷告旅途的时间能减缓我心灵上的疲惫。

当道路再次转弯时,我看到前方发生了骚乱:玻璃碎片、一辆碎烂的摩托车和路边混乱的人群。两个年轻人正把一个人从摩托车上拖下来,一个人抱着一条腿,另一人抱着一只手臂,把他拖到路边狭窄的碎石路肩上,而旁边是陡峭的峡谷。

我意识到这件事才刚发生不久。我顿时陷入确信自己应该怎么做但又犹豫不决的纠结里。我很想继续开车。毕竟,现场没有人会知道我有义务提供协助。对我来说,风险也很大。我必须在夜幕降临前赶回家,否则开车会很不安全。卷入其中可能意味着被勒索,甚至被指责是车祸的罪魁祸首。唯一能让我停下脚步的是我成为医生时的誓言,继续开车几乎会让誓言失去意义。我非常清楚这个区域缺乏急救服务,也没有其他帮助。

我把车停在路边,下了车。 “我是医生,”我用蹩脚的基隆迪语说。我跪在昏迷的男子身边,他头部有一个很大的伤口,浓稠的血迹直直流到路上。我注意到他还有呼吸,瞳孔对光线有反应,脉搏也很好。如果送到医院,他可能会没事。

“这里有人会说法语吗?”我问旁边的年轻人。几秒钟后,一个人从人群中走出来,用法语和我打招呼。 “还有人受伤吗?”我问。

他指着20公尺外的一小撮人,我惊讶自己还没注意到从那个方向传来的巨大哀嚎声。我走过去看了看。当我检查女子胫骨的大面积的开放性骨折时,她痛得大叫起来。腿伤很严重,但她显然意识清醒,呼吸也很顺畅。

我做完我能在路边做的所有事了。 “你们打算怎么办?”我问这位讲法语的年轻人。他脸上露出了我们再熟悉不过的无助表情——没有交通工具,没有钱,也没有人可以求助,周围所有人都在同一条船上。

我再次意识到,他们并不是在等待任何急救服务。他们也许希望计程车能在接下来的六小时内把人送到某个地方,但这可能为时已晚,尤其对那个昏迷不醒的人来说。

“听着,我车上有位子,可以载他们其中一人去医院。”我提议道。

“带那个女孩去!”我身边的男人立即回答。

“那个男的病得更重,”我反驳。

“他已经死了。”

这显然不符合事实,我开始生气了。 “他还有呼吸!”我提高音量。

那名男子望着路边被遗弃的身躯,似乎第一次想起他。我怀疑摩托车司机是旁观者眼中的无名氏,而受伤(但较不严重)的女子则是这位男子的朋友,甚至可能是他的家人。

我叹了口气。 “好,让我把我车里的座位都放平。也许我可以带上他们两个。”我奋力调整了我的行李和RAV4的座椅。刚好有足够的空间让两个受伤的人躺平,并让一位男性亲属陪在受伤女子旁。我们四人准备出发。

此时,当地警方已经赶到现场。我试图解释将伤者送往医院的紧迫性。但警察希望我留在现场做一些笔录,并提供我的联络方式。我绝对不想卷入当地警方的事务里。最后,我说服他们,让他们放我走,然后我载着满车的人匆匆上路。

会说法语的人拦住了我。 “不要去附近的医院。求你了。请载他们去城里更好的医院。”原路走回市区意味着我无法按计划在日落前回家。但我知道他是对的。我去过附近那间医院,它们无法提供需要的救治。他告诉我应该带他们去哪间医院。我知道那个地方,我同意了。

在下山的路上,我开始意识到我们正在上演好撒玛利亚人的寓言。路边有受伤的人,我面临一个决定,要么像其他人一样路过,要么带他们就医。这些相似之处非常明显,为什么我之前没有注意到呢?

首先,整件事的感受和我想像的完全不一样。我又生气、又害怕,又疲惫不堪。车上的女子不停地用基隆迪语尖叫“我要死了!”,我好想吼回去,让她知道她的尖叫无济于事。

为什么是今天?我本来就已经精疲力竭了。在我心中,好撒玛利亚人总是像一张白纸,他没有自己的重担,也不急于处理自己的事,这一点是从他能把手边所有事放下判断出来。我看到了他的慷慨,但我总认为他的慷慨来自我所没有的余裕。如果我有这种余裕,我也会像他一样慷慨解囊。但现实生活中,什么时候才会有处在如此充裕状态下的好人呢?

也许效法好撒玛利亚人意味着认识到我们自己的重担跟疲惫,甚至我们自己的需求都会伴随我们进入故事里。

下山的路很艰辛。我的后座是身负重伤的陌生人,他们所剩的时间已经不多了。我还要面对一条蜿蜒曲折的险路,路肩狭窄,坑洞不平,行人和自行车拥挤在车道上,卡车以每小时十公里的龟速向山下驶去。若想在这条路上赶路疾驶,会把普通速度就已经是种冒险的驾驶提升到疯狂的程度,我不得不下意识地让自己缓下。有次,我重踩了急煞,我的车头在一辆卡车悬空的后尾极近之处停下。我深吸一口气,开始用英文大声的祷告,为了盖住后面女子的尖叫声。

我想着我所面临的风险。带着这些人开车离去可能意味着我仍然得和当地警察有所来往,我以前曾和他们交手过,我真的很想避免这种事。而赶着下山可能会危及我的生命。我一位朋友曾告诉我,他晚上开车去机场时,看到路边躺着一个人。当他在考虑是否停车时,想起一些故事,在这些故事中,这种场景是个诡计,目的是让人们停车,以便袭击和抢劫他们。我的朋友决定继续开车。我完全能理解。

这种种可能性都可能出现在寓言故事的背景里。那个好撒玛利亚人会害怕被骗吗?不无可能。他是否会因着帮助陌生人而陷入当地执法单位的纠缠里?我总是假定客栈就在同条路上,但也许撒玛利亚人不得不像我一样走回头路,从而使自己暴露在夜间旅行的危险中。

我在布隆迪的生活经验让我有足够的资讯来评估当下情况。如果我卷入事件里,我自己或其他人可能会发生什么事?如果我投入其中,可能会带来什么好处?评估情况是明智之举,但若事情具有风险,并不意味着我们就不需要参与其中。也许跟随好撒玛利亚人的榜样意味着接受风险——不仅仅是付出一些金钱或一点点的不方便处——而是随之而来的各种风险。

抵达市区时,我如释重负,赶往医院。我开车穿过大门,找到了急诊区。停好车,跳下车,拦住我看到的第一个穿手术服的人。

“我车上有两个外伤病人。一个头部受伤昏迷不醒的男性,一个胫骨有开放性骨折的女性。”

他回头盯着我。我又试了一次,但他毫无反应。几分钟后,似乎是负责人的医生出来了。我赶紧带着他到车旁,打开后门。那名男子仍昏迷不醒。女子暂时平静下来,靠在她身边的家人身上。我四处寻找担架或轮椅。我不明白,我冒着生命危险冲下山后,为什么没有人有所行动。

医生开始平静地与我车上意识清醒的人聊天。我明白他是在问钱的事。他遗憾地吐了吐舌头,转向我。 “啊,你看,问题在这。他们没有钱。所以我们不能照顾他们。”

这里基本上是一间私人医院,我明白,如果没有一定的收入来支付医疗费用,医院就无法维持运作。无论是否会收到付款,我从未想过医生会在这种紧急情况下缺乏医治病患的动机。我现在明白为什么没有人把伤者从我的车里抬出来。医院想确保我会再次带走他们。

我试着拉关系。我向他解释了我在该地区医疗领导层中的角色,并询问他是否同意我打电话给他的上级并复述他的话。他回过头来看着我,目光过于平静,好似一个每天都要进行这种对话的人。 “当然可以,”他说。

“那我能带他们去哪呢?”

“我不知道。”

“我可以把他们送到路边的另一家医院吗?”

“我不知道。”

我关上后车箱,钻进车里,一声不吭地驶出大门。

这不是我的责任。我的责任是把这些人送到医院,在那里,我的慷慨会得到赞赏,然后由其他人接手。但是,我越做越多,越做越牺牲——不是因为我选择这样做,而是我被困住了。

好撒玛利亚人会遇到这种情况吗?我总是想像客栈老板面带微笑的样子,但谁会愿意让一个半死不活的无名氏住在自己的客栈里,即使有人会负担所有费用?那间客栈是撒玛利亚人尝试的第一间客栈吗?还是他必须四处求问好一段时间?如果他尝试了好几间客栈,发现没有人想要一个浑身是血、昏迷不醒的人,怕吓跑自己其他更好的客人(例如祭司和利未人)呢?如果除了撒玛利亚人,没有人关心伤者的死活呢?

随着实践这个寓言的复杂性逐渐展开,我越来越意识到,跟随好撒玛利亚人的榜样可能意味着比我原先想像的陷入更深、更孤独的处境。

沿着公路,我驶入另一家医院。若没有人帮忙,我什至找不到急诊室。急诊室是一栋小楼,位于园区的后半部,好像医院盖了30年后才出现。我把车开进去,不知道会受到怎样的接待。我走进急诊室,请一名护理师到我车上。我解释了情况,这时聚集了一小部分围观的人。护士看了看车的后座,一言不发地消失在急诊室。我不确定她会怎么做。

至少等了10分钟后,担架出现了,受伤的女子爬了上去。她和同车的家人一起消失在医院里。只剩下那个还在昏迷的男子。他还有呼吸,我很高兴看到他开始有点呻吟声。尴尬的是,我不断想着,我离重获自由还有多远。

站在附近的一位女士问:“你怎么认识这些人的?”

“我不认识他们。我只是开车经过,他们需要去医院。”

“上帝保佑你。”

我只想哭。

担架回来把人抬上去后,我要求见和我一起过来的家属。我想谨慎地给他一点钱,以支付一些初期费用,但我担心他会把钱都用在他的家人身上,忽略了昏迷的男子。

我决定用自由裁量权换取他的责任感,避免就他需要多少钱进行长时间的讨论。我先坐到驾驶座上,以确保我的安全,然后摇下车窗。我把钱举起来,让家属和围观人群看到。 “这一半是给你家人的,另一半是给另一个人的。”人群中冒出一个人,说他明白我的意思,在场每个人都看到了,这个家属需要把一半的钱花在摩托车手身上。我简短地点点头,把钱递给家属,然后开车离开。

我在想,好撒玛利亚人是如何承诺会再次回来并承担所有额外的费用的。我住在三小时车程以外的地方,有自己的病人和医院。我想,好撒玛利亚人可能也有这样的责任在身上。但无论如何,我都不打算再回来了。

夜幕降临,回家的路途十分艰难,但幸好一切顺利。当我驶过事故现场时,我试图挡住自己的脸。我想那个人群(仍在那里)可能认出了我,但我还是继续往前开。

深夜,我抵达家里,瘫倒在沙发上,很想哭,但情绪过于复杂而哭不出来。刚刚究竟发生了什么事?我也不太清楚。根据我的医学评估,有几个人的生命发生了重大改变,但试图效法好撒玛利亚人的过程与我想像的完全不同。

“谁是我的邻舍?”那人问耶稣,于是开启了整个故事。耶稣最后说,去成为邻舍吧(路10:25-37)。

这个事件让我很受伤。整件事开始前,我的情感之井已经几乎是空的了,而我最后还只能反覆挖掘着干涸的井底。我只决定参与这件事到某个程度而已,但每当我到了那个程度时,我就会被要求更进一步,一次又一次。

但正如马丁·路德·金恩在《我曾到过山顶》的演讲中所说,祭司和利未人问的是:“如果我停下来帮助这个人,我会怎么样?”撒玛利亚人则问:“如果我不停下来帮助这个人,他会怎么样?”这个寓言呼召我们走出自我,为他人做出牺牲。爱就是牺牲,但牺牲让我们很痛。

这个故事里没有任何英勇事迹,而是一团混乱。充满我原先的重担,交织着来自他人的意想不到的重担。充满随着进入极端和需要帮助的情境而来的难以承受的风险。这是一段孤独的经历,从我身上拿走的远比我加入时愿意给予的多得多。

然而,这似乎才是这个寓言的真实样貌。在经历这次事件前,如果你问我是否愿意响应好撒玛利亚人寓言的呼召,我想我会同意的,即使有一点犹豫。

但我如今明白了我先前对这个寓言的预设情况。我假定这种牺牲的机会会在一个即使对我来说不是完美的,但也可能是最佳的,或至少不是在那么不方便的时间点出现。我假定客栈老板会微笑着迎接我,其他人也会团结起来与我合作。我以为我付出的代价会是经济上的,而不是情感上的。我以为我顺服地迈出步伐,即使困难重重,最终也会有一种满足感,就像运动结束时的粗重呼吸和汗水。

但事实并非如此。身为世界上最贫穷国家之一的医学教育工作者,我可以说,无论是帮助路边的一两个人,还是解决导致人们满身是伤躺在路边的系统性问题,情感上的代价都很高。努力改变上层系统是明智的,但也是混乱的。

当我们祷告危机不会发生时,危机就来了,当我们越陷越深时,风险和代价可能远远超出我们的预期。

当我看到我车上干涸的血迹时,我常常会想起这些代价。这种混乱和心痛正是这个寓言的真实写照。

如果可以重来一次,我会提醒自己我那天未曾想到的耶稣的其他一些话。耶稣在马太福音25:40告诉我们,服事有需要的人就是服事祂。祂就躺在我的后车厢,昏迷不醒。祂就在那个不断尖叫的女子身上。

事实是,我的牺牲是个机会,在找到合适的地方前,载着我的主在城里绕来绕去。

让我们不要等待某个假想的时刻,等待环境和心情都做好准备后响应呼召。让我们接受这个堕落的世界不可避免会有的伤害,视其为痛苦但仍蒙福的机会。

让我们一起评估基督徒的爱的风险,在痛苦中相互支持。让我们记住,我们的主在那些需要帮助的人之中——也在我们之中,即使我们自己有不足之处。

艾瑞克·麦克劳克林(Eric McLaughlin)是布隆迪的宣教医生,着有《黑暗中的应许:与需要帮助的人同行而不失去信心》一书。

翻译:Yiting Tsai

Annual & Monthly subscriptions available.

- Print & Digital Issues of CT magazine

- Complete access to every article on ChristianityToday.com

- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives

- Member-only special issues

- Learn more

Read These Next

- Trending

While we pray for peace, we need moral clarity about this war.

While we pray for peace, we need moral clarity about this war. - From the Magazine

As my doubts about his teachings grew, so did a secret fascination with Jesus.

As my doubts about his teachings grew, so did a secret fascination with Jesus. - Editor's Pick

The rage of the mob is a poor substitute for real community.

The rage of the mob is a poor substitute for real community.