有人说,神学巨人的标志,是能够抓住跟自己的历史时期、文化背景以及(更重要的)神学传统有一定距离的读者的想象力。

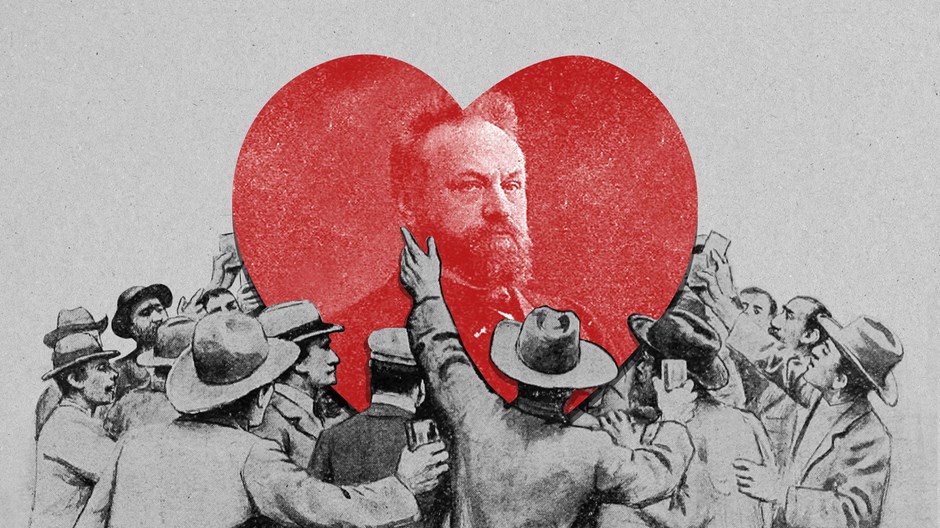

在基督教历史上,享有这种影响力的人物并不多,而且人数不会太快增加。然而,在过去十年左右,一颗新星正在苍穹中升起——他就是荷兰新加尔文主义神学家赫尔曼·巴文克(Herman Bavinck, 1854-1921)。

在他那个时代的荷兰,巴文克是一个家喻户晓的名字。巴文克是他那一代人中最优秀的荷兰神学思想家,同时也是一个在巨大的社会动荡时期引人注目的公众人物。他在政治、教育、妇女权利和新闻领域都留下了他的印记。在荷兰全国各地,街道和学校都以他的名字命名。除此之外,巴文克还是一个引人注目的有国际地位的人。例如,在1908年的一次美国之行中,他在白宫受到了西奥多·罗斯福总统的接待。诸如此类的荣誉说明了很多问题。

尽管如此,在巴文克的故乡,他的遗产在他死后的几十年里逐渐被掩盖了。在海外,他作为杰出的思想家继续在与荷兰相关的群体中享有声誉,但在20世纪,他的名声并未超出这个范围。这一切在21世纪初发生了变化——由于约翰·博尔特(John Bolt)和约翰·维德(John Vriend)的努力,巴文克的《改革宗教理学》英译本(Reformed Dogmatics)在2003至2008年间分四部分出版发行。

迄今为止,这套书已经卖出了九万多册——对于这种性质的作品来说,这是一个惊人的销售量。而且这本书还出了葡萄牙语和韩语译本,目前西班牙语、俄语和中文的翻译正在进行中。

但是,如果我们只是从巴文克《改革宗教理学》的英译本的发行快进到他今天的广受欢迎,然后简单地说 “其余就是历史了”,那我们就错了。这样做会忽略一个重要的问题,那就是:为什么这个人能成为今天这么多人的首选神学家——从北京到圣保罗,从纽约到首尔,巴文克是如何获得如此多样的全球读者的关注的?

在我自己的每天的工作中(我在爱丁堡大学教授改革宗神学),我每天都与那些正在苦读巴文克著作的人交流,并倾听他们的声音。这些人中很少有荷兰人,也很少有以前就对新加尔文主义传统有忠诚度(或长期深入的认识)的人。事实上,他们来自全球各地的教会。为什么巴文克的著作比他的许多改革宗同行具有更大的跨界吸引力?

这里面的原因无疑和现在读他的人的种类一样复杂多样。同样是喜欢阅读巴文克,韩国长老会的人很可能跟美南浸信会的读者,或者跟把巴文克的《上帝的奇妙工作》(Wonderful Works of God)当作灵修材料来如饥似渴地阅读的五旬节派青少年,喜爱的原因并不相同。其他人,如杰出的瑞士神学家卡尔·巴特,则把巴文克作为神学史的指南。鉴于这些不同的动机,我不会试图对“为什么巴文克在2022年这么受欢迎?”这个问题提供任何形式的简化答案。

不过,我已经读巴文克的著作有近15年的时间了。我是跟来自世界不同地区、不同基督教传统和不同(严格意义上的)学术、个人和教会背景的人一起读的。在这段时间里,我观察到:巴文克的写作和生命中的某些特征,似乎一次又一次地吸引着众人,而且更关键的是,这些特征让这些读者不断地回到巴文克这里来。虽然这些可能不是巴文克似乎突然广受欢迎的唯一原因,但它们仍然是重要的原因。

首先,巴文克以一种平衡的方式写作,这让21世纪的读者眼前一亮。我们已经习惯了把神学当作一种受社交媒体规范制约的论战武器上演劣质“武打剧”的现象——没有平衡、没有爱心、专拣软柿子捏还自我膨胀、受制于对历史伟人的漫画式描绘、并基于恶意的假设向今天那些跟我们观点不同的人发射炮弹。

在这种背景下,巴文克的著作是一股清新的空气。他博学多才,他的著作内容丰富,为读者提供了基督教传统的兼具广度和深度、且往往是非常清晰的视野。尽管他的著作(常常是刻意地)被归类为改革宗传统的神学,但它们从来没有狭隘的宗派性质。相反,它们是以改革宗神学表达一种更广的东西:跨越文化和世纪的基督教大公信仰。巴文克将坚定地持守加尔文主义与同时公开肯定“加尔文主义不是唯一的真理”这两者结合在一起,形成一个二律悖反。

这种平衡显示了一种既坚定又柔软的信念,甚至以一种通常反驳性的、尖锐论战的神学家所不具备的方式邀请他自己的阵营之外的人来与他对话。它的开放性吸引来自其他传统的基督徒愿意来探索巴文克的改革宗视角。

巴文克将基督教的世界观塑造成一种归纳式的、对敬虔智慧的终生追求。这种追求是开放的、探究性的,而不是封闭的、僵化的。在这方面,他的方法与他著名的同事凯波尔(Abraham Kuyper)不同——对凯波尔来说,基督教的世界观是演绎和没有柔性的。

巴文克不愿意与稻草人作战(与此同时,他乐于与他的意识形态对手交朋友,当面交流)。这也是他的魅力的一部分。可以肯定的是,他并不是他的《改革宗教理学》中涉及的每个神学家或神学传统的完美解释者。尽管如此,他在一生中尽力理解和忠实地表述那些与他有分歧的人的观点,他的努力是引人注目的。

对他的《教义学》没有经验的读者可能偶尔会发现自己很困惑,因为他们发现巴文克在整部作品的不同部分采取了看似矛盾的教义立场。但实际上,这些惊讶的读者很可能是遇到了巴文克对某一特定观点的批评——他会在给出自己的裁决之前,详细介绍这一观点最强烈要表达的重点。这样的特点对他自己的神学阵营之外的读者来说,是微妙而具有强烈的吸引力的,因为这表明他认真、严肃地对待他所反对的观点。

忽略那些歪曲或误解你的观点的人的批评是很容易的,但当这个人认真、努力、准确又有爱心地表述你的观点时,你就很难视而不见了。事实上,对于那些希望成长为思想家的人来说,这种批评是有吸引力,而不是令人心生拒斥的。这样的批评能赢得信任。

巴文克在我们当代越来越受到认可,他的生平也起到了重要的作用。我们生活在基要主义和社会福音分道扬镳的20世纪之后。在那场辩论的任何一方长大的人都继承了一个奇怪的遗产——在右边,福音能有力地表达一个人的灵魂需要,但在一个堕落的世界里,却没有为社会的改善提供什么好消息;在左边,福音让基督徒致力于解决社会的问题,但这是在一个非常可悲的薄弱的属灵框架的背景下勉为其难。

对比之下,巴文克为我们提供了一个惊人的提醒,那就是:这种分叉既是一种历史上的新事物,也是对整全性和历史性的基督教信仰的不自然的扭曲。

这在巴文克自己的生平中是怎样表现出来的呢?除了坚定的正统神学,他还是著名的美国种族主义的批评者。他在南非的学生本尼·基特(Bennie Keet)成为一名杰出的反种族隔离运动活动家。在荷兰,巴文克公开反对城市中的贫困现象(甚至呼吁为此修改住房标准和税收法律),反对压迫工厂里的贫困工人(因为他们是上帝的形象的承载者),并为女孩的平等教育和妇女的投票权而努力奋斗。

在我们这个时代,巴文克之所以能脱颖而出,是因为他对正统信仰及其社会效果的委身。在这个意义上,他跟约翰·斯托特和提姆·凯勒等人一样,与我们在20世纪以后的本能直觉背道而驰。这样的人物感觉无论跟左派还是跟右派都可能格格不入。作为一个对历史上的基督教有全面看法的神学家,巴文克提醒我们,我们这一代基督徒与历世历代的基督徒的信仰是有脱节的。

巴文克不是一个完美的人,也不是一个完没有瑕疵的神学家(正如我在《巴文克生平评析》中试图描绘的那样)。但在他的生活和教义中,他是一个深刻而可信的基督徒——故此,他是一个在今天仍然对许多人有吸引力的人。

说实话,我可以想到许多伟大的神学家,无论是过去的还是现在的,我可能宁愿在他们的著作中见到他们,也不愿见到他们本人。但巴文克却不是这样。我还会在一段时间内继续阅读他的作品,而且我怀疑我不是唯一会这样做的人。

恩雅各(詹姆斯·埃格林顿)博士(James Eglinton, Twitter: @DrJamesEglinton)是爱丁堡大学改革宗神学梅尔德伦(Meldrun)高级讲师。他是《巴文克生平评析》(Bavinck: A Critical Biography, Baker, 2020)一书的作者。该书荣获福音联盟(TGC)2020年历史和传记类年度图书奖,并入围2021年福音派基督教出版协会(ECPA)的基督教图书奖。

翻译:Sean Cheng

Annual & Monthly subscriptions available.

- Print & Digital Issues of CT magazine

- Complete access to every article on ChristianityToday.com

- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives

- Member-only special issues

- Learn more

Read These Next

- Trending

While we pray for peace, we need moral clarity about this war.

While we pray for peace, we need moral clarity about this war. - From the Magazine

Church movements need magnetic leaders. But the best leaders need more than charm.

Church movements need magnetic leaders. But the best leaders need more than charm. - Editor's Pick

Amid the continued declines, Southern Baptists are celebrating back-to-back years of growth in worship attendance and baptism.

Amid the continued declines, Southern Baptists are celebrating back-to-back years of growth in worship attendance and baptism.