本文是“中国近代史上深具影响力的女性基督徒”系列文章之一。

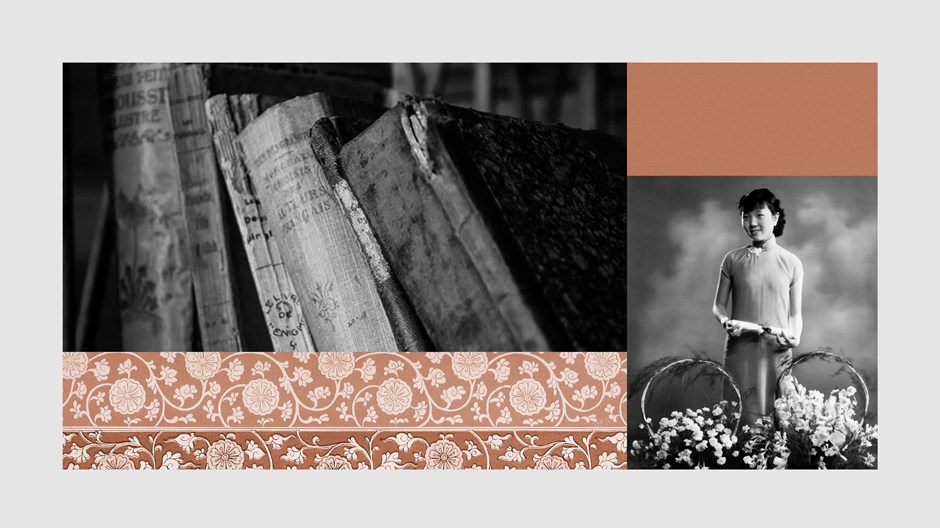

杨苡(1919—2023),本名杨静如,中国女性翻译家、作家。她最有名的译著Wuthering Heights至今仍以她命名的《呼啸山庄》最为盛行传神。

杨苡出生于天津的书香世家,祖辈有四位曾在晚清时考入翰林。杨苡兄长杨宪益和丈夫赵瑞蕻也是著名文学家或翻译家。杨苡的家族是一个书香世家。祖母是四川总督吴棠的女儿,叫吴述仙。传说因吴棠有恩于掌权前的慈禧,后慈禧格外照顾吴家,杨家也跟着沾光。杨苡的父亲杨毓璋曾任中国银行天津分行行长,是中国第一代银行家。他因病死于1920年之后,庶出的二奶杨苡的母亲徐燕若坚定地要求一子两女不要放弃读书,即除杨苡与杨苡的哥哥杨宪益之外,还有后来成为古典文学研究专家的杨苡的姐姐杨敏如。

1927至1937年的十年间,杨苡就读于天津中西女校。这所民国时期的教会女校,全称“天津中西女子中学”,是美国美以美会创办的。美以美会在中国办了不少教会学校,包括燕京大学、金陵大学,还有金陵女子大学等。

中西女校虽然校址设在贫民区,但校园里都是洋派的漂亮建筑,设施齐全,中英文图书藏书丰富,不过学费也贵,是一所比较“贵族”化的学校,学生大都来自有头有脸的人家(如顾维钧大使的女儿)。中西女校具体的目标是培养淑女,规矩严格,特别注意学生的仪表举止、礼貌等,吃饭前也要唱基督教的谢饭歌曲。但整个学校的气氛又是宽松的,老师对学生很友善。学校里宗教色彩的课和活动,对女学生们来说也有游戏的意味。朝会唱基督教歌曲,圣经课讲故事。中西的教育中,音乐是重头戏,杨苡说学生们是在“歌声中成长”。杨苡晚年回忆说在中西女校的十年,她是“玩过来”的,那个学校简直是给她最多快乐的一个乐园。

中西女校虽是教会学校,但似乎并不直接向学生传福音,校内并没有布道,学生们听布道要去附近的教堂,而且为了不影响上课,出去听布道都是在晚上。而杨苡在校外竟然听到当年著名的布道家、从美国留学归来的宋尚节博士(“Dr.宋”)的布道,并且因此“被说动”而信主。

杨苡在晚年追述自己的“重生”经历:

Dr.宋布道极煽情,有一次……说着说着他从衣服里拿出一个小棺材,挺精致的,里面有很多纸条,上面写着基督教定义的各种罪。他抽开挡板,把纸条一张一张拿出来念:仇恨、忌妒、偷窃……听完后谁要是要求悔改了,就走到前头去。我的好朋友、同班的,一个个都往前走……说服了就登记,先悔改,然后是要求“重生”。“重生”就是一对一的约谈,当面向牧师说出你的“罪”,悔过了,你就“重生”了……我犯了什么罪呢?我觉着我没说过谎,没打过人,没骂过人,没偷吃过东西。贪婪、偷窃、仇恨……我都没有,甚至考试做小抄我也没有。我想来想去也想不出,宋牧师就启发我:嫉妒过没有?我说嫉妒过,嫉妒我姐姐,因为我母亲爱她,不爱我。好,总算有个罪了。他就把一只手放在我头顶,另一只手竖起来指天,让我“重生”——这就通圣灵了……

宋尚节布道用小棺材当道具多半是真的,但杨苡对基督教信仰中的罪、重生和圣灵的工作的认识显然是非常肤浅和不确的。尽管她自己认为“这就算信上帝了”,其后有段时间甚至还跟同学一起组织了一个“布道团”去向其他人传福音,但她对自己到底信的是什么,可能还相当糊涂。所以当她后来再思想自己由宋尚节带领“重生”的经历时,会“越想越觉得像气功”。

到杨苡初中快毕业时,中西女校发生了一个变化。原先教会学校都是自我管理的,现在国民党政府出台了新政策,要求所有的学校都要在教育部立案,教会学校也要纳入国民教育系统。首先,校长必须由中国人担任。汇文中学的刘校长兼任了中西的校长,原来任校长的范爱德教士改任教务长。其次明显的变化是周一的朝会不唱圣歌了,改唱《中国国民党党歌》,还增加了教党义的课,杨苡觉得“没意思极了”。后来共产党作为地下党也渗透到中西女校。好在中西的心理课杨苡很受益,给他们上心理课的范教士(范爱德)对文学的兴趣也感染了杨苡。初中毕业后,杨苡的“中西十年”像她毕业歌所唱的“像一道光”远去了,却也长久地在她心里发酵,照亮她后面的岁月。

1935年,一二·九运动爆发后,杨苡开始给流行小说《家》的作者巴金写信,从此杨苡与巴金一生中多次互寄书信。后来她又认识了巴金哥哥李尧林,两人发展了一份友谊之上、爱情未满的情谊。

1937年,杨苡在教会学校毕业后,保送至位于天津的南开大学,但受七七事变的影响,天津沦陷。1938年7月7日杨苡离开天津,经香港转程越南后到昆明西南联大外文系学习。她认识了沈从文,舍友有萧珊(后为巴金妻子)与王树藏(萧乾女友)等。杨苡还参加了校内穆旦等人组织的高原文学社,参加了全国抗战文艺协会云南分会的活动,并在《大公报》上发表过多篇诗歌散文,其译自英国诗人拜伦所著的叙事长诗《栖龙的囚徒》在《现代文艺》杂志上发表。

1940年,杨苡与同学赵瑞蕻登报结婚。婚后,杨苡转至金陵女子大学就读,但因生育导致课程被耽误。1942年杨苡随赵瑞蕻到中央大学外文系借读。

抗日战争胜利后,杨苡在南京的国立编译馆翻译委员会担任翻译工作,参与了《罗马帝国衰亡史》和《马可波罗游记》的翻译工作。1954年,杨苡开始了翻译《呼啸山庄》的工作。杨苡不满意此前梁实秋的中译本将此书名译为《咆哮山庄》。1955年,杨苡译著《呼啸山庄》由巴金主持的上海平明出版社出版。反右运动中,杨苡译著《呼啸山庄》、赵瑞蕻译著《红与黑》都遭到批判。

文化大革命期间,杨苡哥哥杨宪益被捕入狱,杨苡也被批斗,参加劳动改造。1980年后《呼啸山庄》得以再版。1987年,范用出版《雪泥集:巴金致杨苡书简劫余全编》一书,该书收集了巴金寄给杨苡的67封书信,杨苡为此书中的书信做注。1990年,杨苡译著《呼啸山庄》转由译林出版社出版,其精装本被英国勃朗特故居博物馆收藏。2023年1月27日,杨苡在南京去世,享年104岁。

杨苡虽然在教会学校读书的时期有“信上帝”的经历,但是她的信心非常肤浅。她在自述中也讲到,那段时间她经常祷告。有一次家里东西丢了,她虔诚地跪在垫子上祷告,结果东西找到了,她感觉“上帝显灵了,就接着信”。但“初中会考时,我又试了一下:我的数学成绩一直不好,心里特别紧张,于是祷告上帝让我过关,结果数学还是没及格。我觉得我那么虔诚,花了那么多时间,上帝没帮我什么忙,后来就不信了。”

杨苡离开中西女校后,不但逐渐远离了基督教信仰,她的文学生涯在后来时代的左翼浪潮中也开始左转,令人扼腕叹息。

但一直到晚年,在教会学校的“中西十年”都一直是她内心所珍藏的美好回忆。她后来唯一一部口述自传,主要只写到抗战胜利她三十岁之前的经历,就停在那里了。不知道她是否觉得后面的年岁不堪回首?在她的文学生涯中,她能够坚守内心的一份宁静淡泊,是否与她早年在教会学校接受的教育和熏陶有关呢?20世纪八十年代她翻译的英国诗人威廉·布莱克的《天真与经验之歌》,充满对诗人弥尔顿所述的人的堕落的反思,对纯真的心灵的向往,对仁爱的上帝的颂赞,是否也代表她自己在信仰上的重新感悟与反思?

但愿杨苡沧桑的一生,如她早年在教会学校所唱的《渡死海歌》(Crossing the Bar)所述:“……让那无量深处所涌现的,重返家乡黄昏与晚钟声过后,便是黑暗,但愿毫无痛苦,这番辞行,我好扬帆,我虽必须辞别时间空间,这远随了潮头,我却希望与我舵工会面,当我入海时候。阿门”。

张蕴艳,独立学者,爱荷华大学等多间欧美大学访问学者,曾任上海交通大学文学院副教授。

本文是“中国近代史上深具影响力的女性基督徒”系列文章之一。

[ See all of our

Chinese (Simplified) (简体中文) coverage.

]

While we pray for peace, we need moral clarity about this war.

While we pray for peace, we need moral clarity about this war. We’ve got little information on Jesus’ appearance and personality. But that’s the way God designed it.españolFrançais

We’ve got little information on Jesus’ appearance and personality. But that’s the way God designed it.españolFrançais The government plans to close its porous border with Myanmar to boost security, separating ethnic groups that straddle the boundary.

The government plans to close its porous border with Myanmar to boost security, separating ethnic groups that straddle the boundary.