在2000年代中期,记者和学者们担心美国即将成为一个神权国家成为一种时尚。保守的白人福音派推动了乔治·W·布什的选举,并帮助梅尔·吉布森的《基督受难记》(The Passion of the Christ)成为票房大卖。他们似乎已经准备好了重新主导政治和文化。于是,书籍和文章倾泻而出,警告 “统治主义”(Dominionism)、“基督教重建主义 ”和其他各种运动的奇特危险,这些主义合谋,要把基督教信仰强加给毫无戒心的民众。

这种说法随着巴拉克·奥巴马的当选而轰然倒塌。几乎在一夜之间,对美国沦为神权主义的恐惧消失了。专家们开始预测宗教右翼的死亡。曾经把小布什推上权力宝座的福音派 开始8年抗战,转为防守。福音派越来越多地把自己看成是世俗主义讨伐的目标,而不是冉冉升起的执政者伙伴。

然后唐纳德·特朗普打破了这一切。他出人意料的当选部分得益于白人福音派的支持。他重新唤醒了人们对宗教保守派会在神权主义旗帜下动员民众的恐惧。玛格丽特·阿特伍德(Margaret Atwood)1985年的小说《女仆的故事》(The Handmaid's Tale)梅开二度,被重新用作特朗普时代的警世寓言(及被Hulu用来制作一部热门的电视连续剧)。小说(电视剧)想象了一个原教旨主义的反乌托邦荒诞世界,在这个世界里,女性被强迫为男人繁衍后代。

然而,美国陷入真正的神权主义的想法缺乏小布什时期的(表面上的)可信度。尽管白人福音派基督徒热情地将特朗普送入白宫,但特朗普缺乏个人的虔诚,这使他不太可能成为一个彻底基督教化的联邦共同体的统领者。大体上,他的福音派支持者也没有将他误认为是一位虔诚的政治家。与其说特朗普是大卫王,不如说他是居鲁士——这位异教的波斯皇帝在征服巴比伦后,允许被掳的以色列人回到家乡重新定居,并在耶路撒冷重建圣殿。

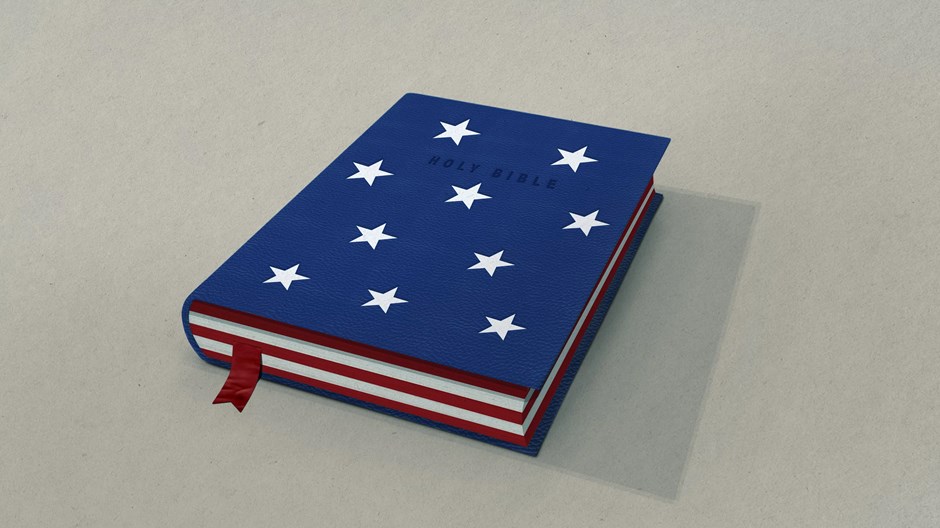

不过,随着特朗普上台,宗教保守派的政治命运似乎有所改善。这为一个新的新闻界和学术界的关注点创造了条件:揭开白人福音派为何如此狂热地涌向特朗普,支持他。这种类型的书籍和文章的典型特征仍然是对保守派基督徒操纵权力杠杆的担忧。但是因为穿戴全套神权统治服装的戏景已经黯淡下来——而且特朗普更多是将自己塑造成拥护美国伟大的明君而不是伸张宗教信仰的平反者——这类书籍和文章的注意力已经转移到一种截然不同但有部分重叠的现象上:那就是基督教民族主义。

特权与权力

与民族主义本身一样,基督教民族主义也很难界定,特别是这个词既可以是描述性的,又可以以贬义的方式被使用。作为一种政治意识形态,它触及到宗教、国家、种族或族裔认同的深流。然而,我们很难为它设定精确的界限,因为同情这种意识形态的人对其标志性诉求的支持程度也不同。如果定义下得太窄,你可能会错过一个重要的、由共同的目标和共同的敌人构成的矩阵。如果定义下得太广,你可能会把那些根本没有并肩站在一起的基础的人归为一类。

这样的难题在三本从不同的角度衡量基督教民族主义的新书中向我们展示出来。这三本书以不同的方式描绘了一个致力于维护自身特权和权力的运动,它偏向于土生土长的白人而非移民和少数民族的利益,并利用法律权威把基督教化的道德秩序加诸于社会。这些书并不具有同等程度的说服力,但每一本都(以不同的方式)值得阅读和思考。

社会学家安德鲁·L·怀特海(Andrew L. Whitehead)和塞缪尔·L·佩里(Samuel L. Perry)在《为上帝夺回美国——美国的基督教民族主义》(Taking America Back for God: Christian Nationalism in the United States)一书中进行了公允的、以调查为导向的分析。怀特海和佩里将基督教民族主义定义为一种 “理想化的意识形态,它主张将美国的公民生活与特定类型的基督教身份和文化相融合”。正如人们所预料的那样,基督教民族主义的文化愿景在很大程度上是建基于“美国的建国原则是神圣的(基督教的)”这一信念。对这种愿景的委身表现在对第二修正案赋予的拥枪权的狂热捍卫和关于爱国主义和美国国旗的争议上。

最关键的是,它还表现为一种维护边界(包括种族和民族的边界)的本能。在作者的讲述中,基督教民族主义者的目的是为土生土长的白人、基督徒--尤其是新教徒--积累或维护权力和特权。他们有一种“这个国家属于我们而不是他们”的委屈感(“他们”的例子包括“穆斯林恐怖分子”或 “暴力的墨西哥移民”)。怀特海和佩里提出了一个令人信服的理由,即基督教民族主义的拥护者不成比例地认为移民破坏了美国文化。他们的研究还显示出有这种主义倾向的人对跨种族婚姻、跨种族收养和执法中种族不平等的叙述持高度怀疑的态度。

正如上述素描所示,怀特海和佩里强调,基督教民族主义从根本上说是一种政治愿景而非宗教愿景。记者凯瑟琳·斯图亚特(Katherine Stewart)在《崇拜权力的人——探秘宗教民族主义危险的兴起》(The Power Worshippers: Inside the Dangerous Rise of Religious Nationalism)一书中也做出了同样的判断。她写道,作为一种 “政治意识形态 ”而非 “宗教信条”,基督教民族主义宣扬的是“美利坚共和国是作为一个基督教国家被建立起来”的神话。

怀特海和佩里努力追求社会学的精确性,而斯图亚特则公开敌视这一运动及其目标。她对她所看到的一切感到“警觉”",并一心想要抵制它。有时,她对白人福音派的戒心和阴谋感近乎滑稽。例如,本书以作者讲述她在一间浸信会教堂参加一项“家庭研究委员会”活动时决定穿上“军事迷彩服”(其实是“一件印花裙子”加一件粉色开衫)开篇。

《崇拜权力的人》指责福音派密谋“用一个立足于特定版本的基督教的国家取代我们的基本的民主原则和体制”。按照斯图亚特的看法,这个阴谋是通过赤裸裸的利己主义的宗教自由诉求来推进的。她写道,保守派基督徒 “通过玩弄美国的司法系统来推进‘宗教自由'的议程,实际上是为某一种宗教建立一套非常明确的特权。”

斯图亚特的为她自己的研究添上了活动家的色彩,而学者杰拉多·马蒂(Gerardo Marti)则从历史的角度看待基督教民族主义。在《美国的盲点——种族、阶级、宗教和特朗普总统任期》(American Blindspot: Race, Class, Religion, and the Trump Presidency)中,马蒂探讨了使美国成为种族、民族和宗教身份交织的沃土的深层动力。他认为,从一开始,界定 “真正的 ”美国身份的努力就与 “白人定居者优越性的合法化和建立明确的种族等级制度 ”密不可分。

马蒂回顾了许多历史时刻。这些时刻促使白人和新教成为美国身份的半官方标志,其中包括内战后未能保护美国黑人的权利,出于对白人经济利益的考虑而拒绝接纳来自亚洲和其它地区的移民,以及在1986年的《移民改革和控制法案》(Immigration Reform and Control Act)中把来自墨西哥的移民定为罪犯。后一项措施导致了今天移民家庭和社区所面临的许多挑战。

防范威胁

这三本书都指出基督教民族主义者正在寻求保护,以防止他们的宗教自由、经济地位和整体文化影响力受到各种威胁。然而,三本书都没有能完整地讲述其中的动机(尽管佩里和怀特海指出基督教民族主义者对种族的态度存在着很深的问题)。而在分析基督教民族主义者对主义的委身的过程中,这几本书的作者们也背叛了自己的对真实的委身,这使得他们的判断不可避免地产生了偏差。

在宗教自由的话题上,斯图亚特大错特错地将宗教保守派的主张框定为“渗透”司法机构、为宗教目的弯曲法律的阴谋。她从根本上歪曲了保守派法律努力的规模与反对它的团体的规模的相对关系。而且她没有区分为宗教团体和个人活出信仰开辟空间的努力和将这宗教信仰强加于多元社会的企图。

佩里和怀特海虽然分析得比较谨慎,但也陷入类似的困惑。他们认为,基督教民族主义者为一些基督教标志在公共生活中寻求特权地位,因为后者认为其它宗教的信仰者(及没有宗教信仰的人)是对美国作为基督教国家的地位的威胁。由此,作者得出结论:在基督教民族主义者的词典中,宗教自由只包括 “做基督徒的自由”。但在公共场所展示基督教的标志是否违反任何国家中立原则,至少是值得商榷的。在2019年的一项涉及布兰登斯堡(Bladensburg)十字架(一个政府土地上的第一次世界大战纪念碑)的裁决中,最高法院(以7票赞成、2票反对)裁定,一些宗教符号随着时间的推移会产生世俗的含义,这样的结果似乎是基督教民族主义者实际希望看到的。

更明显的是,佩里和怀特海认为,基督教民族主义者通过援引宗教自由作为“歧视性取向和性别少数群体”的借口,来应对社会对婚姻和性的看法的变化。然而,他们的论点不仅仅是强调基督教民族主义者对宗教自由的理解的不一致或不连贯的问题。他们所用的负载太多含义的语言(如“歧视”)只是预设了涉及性取向或性别冲突的案件不应该以有利于宗教传统主义者的方式解决的立场。

某些基督教民族主义者强烈感受到的另一个威胁是失去经济上的安全。马蒂在书中批判了白人工人阶级对在劳动力市场上竞争的移民的不满。但他的分析从里根总统任期直接跳到茶党时代,忽略了理解这种怨恨的来源(无论合理与否)所需的(这两者之间的)一个关键时期。美国制造业工作岗位的流失(其中许多被转移到海外),进一步侵蚀了工人阶级稳定的基础。特朗普获得支持,部分原因是他誓言要支撑这些工作岗位。

马蒂对资本主义持极端批判态度。他也敏感地意识到,福音派有时是如何把自由市场经济与上帝的照管等同的。然而,尽管他承认白人福音派多半“处于经济光谱的中低端”,但他仍然不承认特朗普的经济政策对他们的吸引力。特朗普的经济纲领背离了资本主义的玩法,攻击企业通过将工作转移到国外(尤其是中国)掏空了工人阶级。你不必排除对移民的担忧中可能有仇外心理和种族主义,但你可以承认这种担忧可能有其它更值得同情的动机。

被焦虑包围

然而,归根结底,对威胁的感知是超越任何一个政治或文化议题的。基督教民族主义思想中弥漫着一种焦虑的气氛,担心宝贵的东西被人夺走。正如这几本书所指出的,基督教民族主义者的数量正在减少,文化影响力也在消退。白人福音派长期以来一直把自己想象成一个受困的少数派。但2016年标志着一个转折点。他们没有团结在一个在广泛意义上跟他们目标一致的候选人周围,(译注:指希拉里也是一名广义上的福音派基督徒)而是选择了特朗普和他赤裸裸的保护支持者免受敌人攻击的承诺。

这样的焦虑根源于福音派自身的感情。我们是一群在每次布道结束时都会听到悔改信主的呼召的人。我们的敬拜“经历”往往浸透着情感的狂热。翻译成政治术语,就是我们对宗教生活的热情往往会流露为过分火爆的言辞。随着政治危机感的加剧,许多白人福音派基督徒加强了对各种形式的基督教民族主义的委身,以及对支撑它们的文化和历史神话的迷信。斯图亚特正确地观察到,在经济不稳定和其它被认为是混乱来源的背景下,基督教民族主义为其信徒提供了“信心、身份,以及他们在世界中的地位是安全的感觉”。

但我们很难说基督教民族主义者是唯一被焦虑困扰的人群。这些书的作者们也以不同的方式揭示了他们自己的不安——不仅是对热忱的基督教民族主义,而且是对任何自信的、基于宗教信仰的政治行为。马蒂认为,基督教民族主义者由于“对自己立场的正确性充满信心”,只欢迎“不挑战他们的前提”的政治伙伴关系。怀特海和佩里也谴责基督教民族主义者所谓的教条主义,称其“作用是抑制任何妥协的机会”,“不允许有其它观点的可能性”。在斯图亚特的理解中,美国不是陷入了一场文化战争,而是陷入了一场“关于民主未来的政治战争”。

然而,在拒绝宗教教条主义的同时,这些批评者却有意无意地为它设置了一个世俗的对手,而后者的前提同样是不可妥协的。斯图亚特的“民主”理想似乎不过是多数人意志的粗暴主张。她声称,基督教右翼是“好战的少数派”,但她的书却高扬“我们现有的多数派”,它(带着不祥的征兆)应该得到“它所应得的权力”。

在这种担忧的背后,是一种过于狭隘地关注权力的政治观念。在这样的框架下,某种信念是否真实的问题被安全地搁置到一边,或者靠引用一些吓唬人的话不屑一顾。例如,马蒂提出,“对理想秩序的强制推动 ”不是源于理性的考量,而是 “源于一套嵌入体制结构中的价值观和话语”。但如果这是真的,那么任何建议——比如降低移民率的建议,都不需要就其优缺点进行辩论,任何建议都可以被当成永久延续不公正的“结构”而得不到听取。批评者指责基督教民族主义者颠覆民主准则,但将政治约化为生硬的强加权力也会带来类似的危险。

倾听与学习

福音派基督徒到底应该如何接受这样的书?这是一个复杂的问题,尤其是因为福音派与这些作者所描绘的基督教民族主义有着复杂的关系。

许多福音派——在被特朗普分裂的两边都有——至少会在这幅画像的一部分中认出自己,即使他们与基督教民族主义最丑陋的倾向保持距离。毕竟,持有传统的爱国情结而不神化国旗是可能的;承认犹太教-基督教对美国建国的影响而不把宪法当作神圣的启示是可能的;加强宗教自由而不把非基督徒排斥在其祝福意外时可能的;同情白人工人阶级的挣扎而不妖魔化移民或其他种族的成员也是可能的。然而,这些书所编纂的论点和证据,不能仅仅通过断言白人福音派教徒不存在他们所描述的问题而被抛开。

这些书并没有拿一面镜子来反照保守派基督徒,而是通过一套带有偏见的镜片来折射基督教民族主义运动。然而,我们仍然可以用谨慎、有爱心和谦卑的态度来阅读它们。即使没有别的理由,它们也暴露了潜伏在某些白人福音派团体中的盲点(借用马蒂的书名)。认真倾听有助于我们认识到那些从根本上与福音不相容的意识形态,并将自己从这些意识形态中解脱出来。这也能够表明我们愿意给予批评者得到公平的倾听的机会,即使他们的批评本身不够宽厚。

归根结底,在商议性的民主制度下生活意味着我们不得不互相倾听--在最好的情况下,我们愿意互相学习。如果我们想让怀疑论者相信我们可以在遵守民主的规则的同时,在公共广场坚守基督教真理的宣称,那么我们就必须从倾听开始。

马修·李·安德森(Matthew Lee Anderson)是贝勒大学宗教研究所的博士后研究员,也是“如此基督教”(Mere Orthodoxy)的创始人。

翻译:田禾

Annual & Monthly subscriptions available.

- Print & Digital Issues of CT magazine

- Complete access to every article on ChristianityToday.com

- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives

- Member-only special issues

- Learn more

Read These Next

- Trending

While we pray for peace, we need moral clarity about this war.

While we pray for peace, we need moral clarity about this war. - From the Magazine

A Christian reconciliation group in Israel and Palestine warned that war would come. Now the war threatens their relevance.españolالعربيةFrançaisрусскийУкраїнська

A Christian reconciliation group in Israel and Palestine warned that war would come. Now the war threatens their relevance.españolالعربيةFrançaisрусскийУкраїнська - Editor's Pick

How groups like Hillsong learned to let go of the literal in favor of creative collaboration.españolPortuguês

How groups like Hillsong learned to let go of the literal in favor of creative collaboration.españolPortuguês